EIN VERSCHOLLENER GEDANKE

‚Kein Hüsung‘ (1857) von Fritz Reuter in der Nacherzählung (1960) von Ehm Welk

Der Parvenü-Baron verweigert dem alten Gutsarbeiter den Arzt, lässt aber für den Edelhengst, der mit Koliken liegt, per Eilboten den Tierarzt kommen. Dazu kommen idealisierte philosophische Dialoge von Gutsarbeitern, deren Unbildung und Rückständigkeit eigentlich sprichwörtlich war. – So stellt man sich die schematische Sozialkritik in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts vor, aber Fritz Reuter gehörte nicht zum Vormärz und auch Ehm Welk war kein linker Scharfmacher. Beide hatten eher Biedermeier-Qualitäten, amüsante Anekdoten von Onkel Bräsig, von Durchläuchting sowie vom Nachtwächter und den Kindern des fiktiven Kummerow waren eher ihre Sache.

Indessen heißt die älteste Schule in Neubrandenburg, wo Fritz Reuter einst seine Bestimmung fand, heißen in Mecklenburg unzählige Straßen und heißt sogar eine Straße im Weltkulturerbe Hufeisensiedlung in Berlin Neukölln nach dem Buch, das früher in jedem norddeutschen Haushalt zu finden war: ‚Kein Hüsung‘, jetzt selbstverständlich ‚min…‘, ‚uns…‘ und so weiter Hüsung. Hüsung war das Niederlassungsrecht für nicht mehr leibeigene, aber doch noch sehr abhängige Gutsarbeiter in Mecklenburg und Pommern. Der Grundkonflikt und der Titel des Buches beschreiben die Verweigerung des grundsätzlichen Rechtes jedes Menschen auf eine Wohnstatt, Wohnung, Behausung, niederdeutsch Hüsung. Im Hochdeutschen gibt es jedoch einen feinen Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit und Unbehaustheit. Wenn es dem anrührenden Liebespaar des Versepos gelungen wäre, nach Amerika oder in die Großstadt zu entkommen, wie es Johann mehrfach vorschlug, dann wäre es nicht mehr obdachlos, aber trotzdem unbehaust gewesen, nämlich ohne eine vorher absehbare und garantierte Zugehörigkeit. Und genau das ist es, worunter heutige Kommunitarier leiden oder vorgeben zu leiden: dass heutige Menschen nicht mehr vorhersehbar zu traditionellen Gruppen gehören und gehören wollen. Die Kommunitarier sind getriggert vom Gendern, von Veganern und dritten Geschlechtern, von Parteien, die es ihrer Meinung nach gar nicht geben dürfte. Es geht ihnen im Gegensatz zu den Liberalen darum, zu einer Gruppe zu gehören, eben kein Individuum zu sein, das auf Rechte Anspruch hat, die sich nur aus seinem Menschsein ergeben. Der Liberale ist der Meinung, dass Deutsch eine Sprache ist, der Kommunitarier dagegen hält Deutsch für einen Zustand, eine vererbbare Zugehörigkeit, Qualität, Kultur und sogar Leitkultur, die weit über die Sprache hinausgehen: DEUTSCHSEIN HEISST, EINE SACHE UM IHRER SELBST WILLEN TUN[1]. Aber Achtung: auch der krasseste Individualist gehört zu einer Gruppe, nämlich zu den krassen Individualisten. Und auch der krasseste Kommunitarier mit seinem schönen und stolzen Nationalbewusstsein fährt wenigstens nach Holland zur Tulpenpracht und isst Kiwi aus Neuseeland oder Kartoffeln aus Israel.

Darüber streitet die Gegenwart, aber erstaunlicherweise ist diese Gegenwart in dem längst vergessenen, ja fast verschollenen Büchlein vorgeformt.

Nicht nur der herz- und geistlose Pfarrer, vor allem auch der Kirchenpatron und seine extrem bigotte Gattin treiben die Verweltlichung, die Säkularisierung voran. Jahrhunderte und Jahrtausende als Staatskirche haben die Kirche zu einem Appendix jeden Staates gemacht, zu einem Werkzeug des Bösen, wenn der Staat auch böse war. Das gilt für jede Religion, in dem Punkt sind sie sich einig. Merkwürdigerweise gibt es Kirchenleute, die ausgerechnet den atheistischen Staat für den Niedergang von Kirche und Religion verantwortlich machen wollen. Dagegen war der Impuls für die Entstehung der Religionen gerade Hunger und Repression. Wer also behauptet, der Atheismus sei stärker als der Theismus, der kreuzigt Yesus und Bonhoeffer und Martin Luther King noch einmal. Umgekehrt ist es wohl: erscheinen Unterdrückung, Hunger, Diskriminierung am größten, so sind Glaube und Wissen Navigator und Helfer. Im Dunklen hilft nur das Licht. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit[2]. Jedoch geht es in unserem Büchlein nicht um die Theorie, sondern um die Praxis der Menschlichkeit. Es zeigt sich, dass der alte Kutscher Daniel diesen Humanismus als Gen mitbekommen hat und weitergibt: Er hilft dem starken und stolzen Knecht Johann, der vorher das Kind der Müllerwitwe aus der brennenden Mühle errettete, als der im Zorn über die himmelschreiende Ungerechtigkeit den selbstsüchtigen Baron mit der Mistforke (!) ersticht. Der Kommentar des aufgeklärten Freiherrn von Maltzan hingegen lautet: ‚Sein Tod ist Ergebnis seiner Borniertheit.‘ Das Gleiche, können wir heute sagen, gilt auch für die Kirche und die Monarchie. Es gilt übrigens auch, und das sollte uns froh und optimistisch machen, für Diktaturen und Autokratien: sie gehen an ihrer eigenen Borniertheit zugrunde! Umgekehrt schleppt das Gute immer den Bonus seiner Güte mit sich herum, was ihm einen Vorteil, einen manchmal minimalen Vorsprung, eine oft nur winzige Mehrheit sichert. Deshalb wird die Welt auch dann immer ein bisschen besser, wenn es schlecht um sie bestellt zu sein scheint. Wenn die Welt immer schlechter würde, wenn der Mensch nur aus Neid, Missgunst, dem vermeintlichen Recht des Stärkeren bestünde, dann gäbe es inzwischen weder die Welt noch den Menschen. Fritz Reuters schöner Spruch ‚Nimm dir nichts vor, dann schlägt dir nichts fehl.‘ heißt doch nicht, dass man sich nichts vornehmen soll, damit einem nichts fehlschlägt, sondern dass man, wenn man sich viel vornimmt, auch damit rechnen muss, dass nicht alles gelingt. Der Großteil der Fehlurteile und Fehler beruht nicht nur auf Theologie, wenn sie meint, Recht und Vorrechte zu haben, sondern auch auf Teleologie, die hinter den Ereignissen und Erscheinungen Zwecke vermutet, die sie letztendlich niemandem zuschreiben kann. Ein Artefakt hat einen Zweck, ein Fakt hat möglicherweise einen Sinn, den wir ihm zuordnen können. Am schwersten ist es vielleicht bei uns Menschen zu verstehen: ist der Lebenssinn uns mitgegeben als göttliches oder fatalistisches Etikett oder müssen wir ihn suchen und im besten Fall finden? Der berühmte Lebenssinn hat, soweit ich sehe, nur eine einzige Bedingung: das Leben desjenigen Menschen ist sinnvoll, das sich auf andere richtet.

Der alte Kutscher Daniel hilft auch der Mutter des Christkindes, Mariken, als sie aus ihrer Kate vertrieben wird und bei Schnee und Eis mit dem Baby in ein Vorwerk ziehen muss. Er zieht das Kind auf, nach dem Mariken stirbt oder in den Tod geht – die Umstände und die mögliche Intention sind hier kunstvoll verwoben. Und wie ein Symbol übergibt Daniel dann das Kind seinem Vater, der sich nach der 48er Revolution in seine alte Heimat zurückwagt, aber nicht, um da zu bleiben.

Beinahe noch deutlicher wird die Aktualität dieses unscheinbaren kleinen Büchleins beim zweiten von uns ausgewählten Thema, das man heute Migration nennt. Angeblich ist es dasjenige Thema, das die Gesellschaft heute am meisten spaltet. Inzwischen haben alle Parteien in den vorgeblichen Ruf des Volkes eingestimmt, dass die unkontrollierte Einwanderung gestoppt werden muss, die Populistinnen Weidel und Wagenknecht bleiben natürlich weit vorn. Aber warum sollte die Einwanderung gestoppt werden? Weder leiden wir an Geld- noch an Raummangel, im Gegenteil, wir suchen händeringend Fachkräfte. Diese kommen aber nicht, wie im Märchen die gebratenen Tauben, angeflogen. Man muss sie selbst ausbilden, und da hat Deutschland gute Karten, denn wir haben ein hervorragendes Ausbildungssystem, das sich allerdings zurzeit in derselben Krise befindet wie die Bahn, deren Schienennetz einst ebenfalls weltweit führend war. Wir sollten dringend überlegen, ob nicht unsere ständigen Abwehrdiskussionen Verdrängungen der teils bitteren tatsächlichen Krisen sind. Trotz aller Krisen und sinkenden Wachstumsraten sind wir soeben vom vierten auf den dritten Platz vorgerückt, was die Größe der Volkswirtschaft betrifft. Wir sind also nach den unterschiedlichen Giganten USA und China die dritten, der Grund ist allerdings – ich gebe es zu – das Abrutschen Japans vom dritten auf den vierten Platz. Weniger erfreulich ist, dass wir in der Ungerechtigkeitsquote gleichauf mit der fünftgrößten Volkswirtschaft liegen, nämlich Indien, das noch vor wenigen Jahren sprichwörtlich für seine Armut war. Die Schere zwischen arm und reich ist für meine Vorstellung ein nicht gelungenes Bild, weil es suggeriert, dass sich zwei gleich große Gruppen Menschen gegenüberstehen: die Reichen, die immer reicher werden, und die Armen, die immer ärmer werden. Gleich sieht man den Reichen aus der Nathanparabel[3] vor sich, der, obwohl er 99 Schafe besitzt, für seinen Gast das einzige Schaf seines armen Nachbarn schlachtet. Und da fällt uns, weil wir heute über Literatur reden, der ökonomisch dumme, rhetorisch wirksame Spruch des einst großen Bertolt Brecht ein: ‚Reicher Mann und armer Mann / standen da und sahn sich an. / Da sagt der Arme bleich: / Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.‘ Aber wir ergänzen gerne: Doch der Reiche gibt zurück: Ich bin schuld? Das ist dein Glück! Tatsächlich wird die Gruppe der Superreichen, jenes sprichwörtliche eine Prozent der Bevölkerung, immer reicher[4]. Das ist die asymmetrische Schere. Unser Büchlein lamentiert nicht zum tausendsten Mal über die angeblich schädlichen und bösen Ankömmlinge, sondern zeigt in der Geschichte die Gründe für die Auswanderung: Hunger, Unterdrückung, religiöser Fanatismus der Staatskirche, Überbevölkerung durch effektivere Landwirtschaft und beginnende Industrialisierung. Zwischen 1848, genau da spielt unsere Story, und der Zeit nach dem ersten Weltkrieg sind mehr als sechs Millionen Menschen aus Deutschland nach Amerika ausgewandert. Es sind vermutlich genau dieselben sechs Millionen, die zu viel gewesen wären und die absolut erfolgreiche Industrialisierung belastet, wenn nicht gar verhindert hätten. Unser Weg auf den dritten Platz führte über die Migration! Subjektiv bleibt es natürlich falsch und böse, wenn die Adligen Mecklenburgs sagten: dann geht doch nach Amerika, wenn Honecker und Isaias Afewerki[5] sagten: wir weinen ihnen keine Träne nach und die Geldtransferleistungen der Flüchtlinge klammheimlich in die stets positive Bilanz einrechneten. Aber auch der liebevolle Knecht Johann mit seinem heiligen Zorn will nach Amerika, wo er Freiheit glaubt. Der nicht weniger liebevolle alte Kutscher Daniel dekliniert die Dialektik von Freiheit und Hüsung durch, wenn das auch sehr idealisiert wirkt, sollten wir doch überlegen, ob wir das schöne Wort ‚Hüsung‘ nicht ins Hochdeutsche migrieren können. Migrationen sind also Antworten auf Krisen, Umbrüche, Kriege, immer sind sie auch Aufbrüche, Herausforderungen. Die radikale Gruppe der Gegner der Ein- und Auswanderung – denn ein echter Nationalist kann auch nicht die Auswanderung befürworten – bleibt sich indessen immer gleich. Selbst der große Benjamin Franklin wetterte gegen diejenigen deutschen Einwanderer, die krampfhaft an ihrer Sprache und ihren Gewohnheiten festhielten. Auch die französischen und wallonischen Refugiés in unserer Gegend wurden beargwöhnt und diffamiert, weil sie mehr als hundert Jahre lang nur französisch sprachen, eigene Schulen und Kirchen hatten und wirtschaftlich nicht schlecht dastanden. Die türkischen Einwanderer der Wirtschaftswunderjahre, also die dritte Generation, fangen jetzt an, in Rücksicht auf deutsche Ämter und Nachbarn, ihre Namen ohne diakritische Zeichen zu schreiben, zunächst aber bei der korrekten Aussprache zu bleiben. Henry Kissinger, ein früher Flüchtling – er war 15 Jahre alt -, blieb immer seinem Fußballverein SPVgg Fürth treu. Das beliebteste Gegenargument: das sind alles Ausnahmen, kontern wir damit, dass wir sagen: ja, die Migranten sind die Ausnahmen, ohne die es die Regel nicht gäbe.

Ehm Welk hat seine hochdeutsche Übertragung des Reuterschen Versepos sicher im Zusammenhang mit dem Drehbuch für den in Ost und West erfolgreichen DEFA-Film von 1954 gemacht. Im Film gibt es nur eine propagandistisch aufgesetzte Szene, am Schluss, als nämlich Johann aus der selbstgewählten Verbannung zurückkommt und seinen Sohn holen will. Man darf nicht übersehen, dass dieser Film zeitgleich mit dem propagandistischen Machwerk des Thälmann-Films in Babelsberg entstand. Der Anfang des Films wirkt pathetisch, aus heutiger Sicht übertrieben schauspielerisch mit viel zu alt wirkenden Schauspielern. Aber alle emotionalen Szenen sind auch heute noch frisch und anrührend. Besonders wird der schon im Buch herausragende Menschenfreund Daniel, der alte Kutscher, in einer Paraderolle von Willy A. Kleinau dargestellt. Kleinau zeigt hier Qualitäten, die zu dieser Zeit sonst nur Heinz Rühmann hatte, etwa im Hauptmann von Köpenick, der zur gleichen Zeit im Westen entstand. Es mag Zeitgeist und Zeitmode gewesen sein, Güte und Leid in dieser Weise verkoppelt darzustellen, aber es gehören dazu auch herausragende Schauspieler. Hanns Anselm Perten glänzt ebenfalls als Gutsbesitzer, der sich selbst richtet, aber tragischerweise den Knecht Johann mit hineinzieht. Dramatisch und realistisch, vom ganzen Dorf wahrgenommen, wird vorher gezeigt, wie Johann das Müllerkind aus den Flammen rettet. Das Verhältnis zwischen Mariken und Johann ist einerseits eine schöne Liebe, andererseits offenbart es aber, dass damals jeder Mann den Patriarchen spielen und jede Frau sich anlehnen musste. Der Spiegel schrieb damals: „Ehm Welk wies überzeugend nach, dass die Liebe immer noch das Brot der Armen ist und offerierte dann als volkserotisches Filmsujet die plattdeutsche Ballade ‚Kein Hüsung‘ von Fritz Reuter. Zusammen mit seiner auch schriftstellernden Ehefrau Agathe, geborene Lindner, machte Ehm Welk aus der Reuter-Dichtung einen saftigen Defa-Volltreffer.“[6]

Wenn also Karl Marx mit seinem zeitgleich zu unserer Geschichte erschienenen Manifest[7] irrte, indem er glauben machen wollte, dass man nur die ‚Expropriation der Expropriateure‘ installieren müsse und schon würde alles gut, wenn also Johann Hinrich Wichern mit seinem ebenfalls als Manifest[8] verstandenen Gedankenspiel irrte, dass Armut das Ergebnis schwindenden Glaubens sei, dann ist die Botschaft der schönen, traurigen und anrührenden Geschichte erstaunlich aktuell und wunderbar tiefgründig. Jedes neugeborene Kind sollte als Chance und Herausforderung, also als Christkind, verstanden, geachtet, geliebt und gefördert werden. Das wäre doch eine schöne Aufgabe für die nächsten zweitausend Jahre.

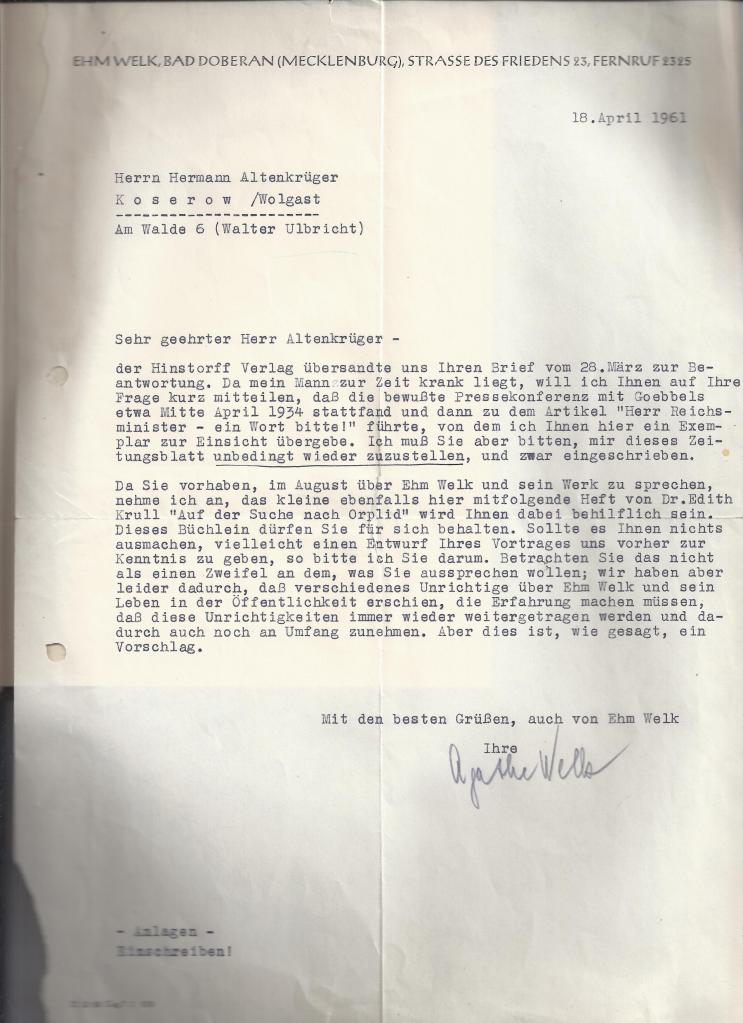

Ich schenke dem Museum Angermünde eine Erstausgabe von Ehm Welks Nacherzählung ‚Kein Hüsung‘, VEB Hinstorff Verlag Rostock, 1960, mit einem eingeklebten Originalbrief von Agathe Lindner-Welk. Anlässlich dieser Übergabe des ‚Objekts des Monats‘ am 22.03.2024, 15.00 Uhr, entstand dieser Text.

[1] Richard Wagner

[2] Kant, Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, 1784

[3] Bibel: 2. Samuel 12; Koran: Sure 38, 21-27

[4] Steffen Mau et al., Triggerpunkte, Suhrkamp Berlin 2023, S. 71

[5] Diktator von Eritrea

[6] Der Spiegel, Nr. 21, 1953, S. 31

[7] Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, London 1848

[8] Johann Hinrich Wichern, Thesen auf dem ersten evangelischen Kirchentag, 1848. Wichern verdanken wir aber wenigstens den Adventskranz und die Diakonie.